甲斐駒が気になる

中央線や中央道で信州方面に向かうと,甲府を過ぎたあたりで左側に見事な姿をした山が見えてきます。甲斐駒ケ岳です。標高2966 mのこの山は,南アルプスの北端に位置しています。

岩の塊が地面からニョキニョキニョキッ!と盛り上がってきたような力強い形,そして摩利支天を従えて毅然と立つ凛々しい姿は,ひときわ目を引きます。

僕は長野方面に向かうたびに車窓の甲斐駒ケ岳を見て,いつかここに登ろうと思ってきました。今年の5月には入笠山に登って,この山を間近で見て,ますます甲斐駒ケ岳が気になっていました。

さて,9月に入って最初の金曜日と土曜日。時間が取れて天気も良さそうです。ということで,一泊二日で行ってきました!

コースと持ち物

甲斐駒ケ岳に登るには,駒ヶ岳の南側,北沢峠を起点として駒津峰を経由するルートと,駒ヶ岳の北東側,竹宇駒ヶ岳神社を起点とする黒戸尾根ルートの2通りの方法があります。今回は前者の北沢峠コースで登ります。ちなみに黒戸尾根は標高差2200 m,日本三大急登に数えられるハードなコースです。

今回,晩ご飯はパックご飯にしてみました。ひと月前の北アルプス白馬岳で,ご飯を炊くのに失敗して芯が残ってしまったので…。(アルファ米は近所のスーパーで品切れでした)

またベースとなる北沢峠のテント場は,樹林に囲まれたところにあるので,この山行では赤道儀は持たず,星空の撮影は固定撮影で行います。

北沢峠へ

初日は都内から北沢峠まで電車とバスで移動するだけです。新宿から中央線「あずさ」で甲府に行き,甲府駅南口前発の山梨交通バスに乗り込みます。南アルプス林道を通ってバスに揺られること2時間,広河原に着きました。ここは北岳への登山口ですが,あいにく空には雲がかかっており,北岳を望むことはできません。まさに北岳のふもとに来ただけ。

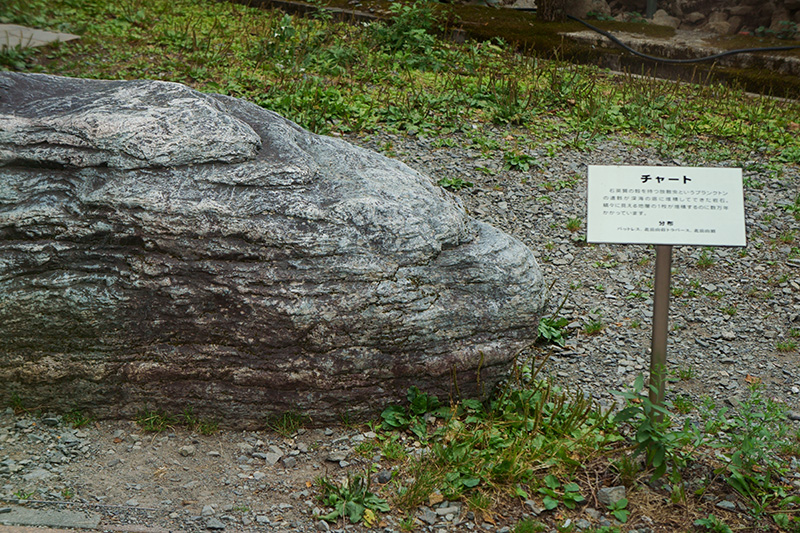

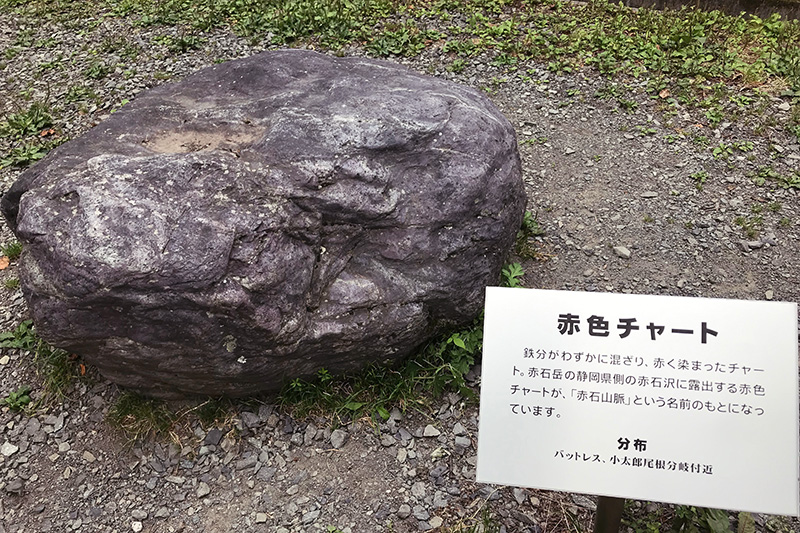

広河原には,「チャート」と「赤色チャート」が置かれていました。石英質の殻を持つプランクトン,放散虫が海底に堆積してできた岩石がチャート。そして鉄分を含んで赤みを帯びたチャートが赤色チャート。

赤石岳に露出する赤色チャートが赤石山脈(南アルプス)の名の由来になっているそうです。そしてこれらは,南アルプスがかつて海底から隆起してきたことを示しているのです。面白ーい!

続いて広河原から北沢峠へ向かう小型バスに乗り換え。こちらは25分くらいで今日の目的地,北沢峠に到着です。

長衛小屋テント場にて

北沢峠のテント場は,バスを降りたところから10分ほど歩いた,長衛小屋の前にあります。一泊500円。水は冷たくて美味しいのが流しっぱなしで無料です。豊かな水は,ここが南アルプスの一角であることの証左です。本物の南アルプス天然水♪

またこのテント場は小屋に近い上段と,少し下がった下段に分かれています。上段の方が水場やトイレに近いですが,夜は星空撮影をしたいので,空いている下段にテントを設営しました。

テントを張った直後は空に雲がかかっていましたが,テントでのんびりしていると,だんだん青空が広がり,森の向こうに摩利支天が見えてきました。夜はきっときれいな星空を見ることができるでしょう。

星空撮影に備えて,早めの夕食の準備にかかります。パックご飯なので楽チンです。今日はちょっとしか歩いていないので,余裕を持って夕食の準備ができるのに…手抜きですね(笑)。

そして食後に紅茶を飲んだりしていると,テント場は夕闇に包まれました。

20時。シュラフに入り眠りにつきましたが,寒かったのでフリースを一枚着込みました。もう夏山ではないのですね。

北沢峠の星空

この夜は23時すぎに月が沈むので,その時間に合わせて一度起きだしてみました。テントの入り口を開けて空を眺めて見ると,雲はすっかり消えて満天の星空が広がっています。うっしっし,読み通りじゃ (^ω^)。

北東の空には秋の天の川がかかり,アンドロメダ銀河が輝いています。夏のダイナミックな天の川もいいですが,秋の天の川も透明感があって好きです。アンドロメダのひとしずく。

今回は固定撮影のみなので,撮影は楽です。この一枚をササッと撮ったあと,また2時間くらい眠りました。zzz…。

午前2時。ちょっと早いですが起きだして,もう一度星空にカメラを向けました。この時間になると,もう冬の星座,ぎょしゃ座やおうし座が昇ってきています。季節の移ろいは早いですね。

続いて長時間露出で北天の日周運動を撮影しました。山に登ると本当に星が近くに感じられます。

日周運動のぐるぐる写真を撮っているときは結構ヒマなので,その間に朝ごはん。撮影はテントの外に立てたカメラに任せっきりです。

甲斐駒ケ岳へ向かって出発します

そうしているうちに,うっすら明るくなってきました。東の空には早くもオリオン座が姿を見せていますが,ここでカメラは撤収です。テント場ではあちこちで人が起き出して活動の準備を始めています。

僕もサブザックに必要な荷物を詰め,ヘッドランプをつけて,甲斐駒ケ岳に向かって午前4時30分にテント場を出発しました。

続きはこちら