写真を撮るときにレンズを絞り込んで,太陽などの強い光を画面に入れると「光条」がピカーッと出てカッコいいですよね。いかにも「光ってる!」って感じがします。

さて,前記事で光の回折がレンズの解像度にどう影響するかを書きました。光の回折は,レンズを絞って使った時に出る「光条」の形にも大きく関係しています。

この記事では「光条」がどうして出るかについて書きたいと思います。またボール紙とレーザーポインターを使って,光条の出方に関する実験を行ったので,その結果も書きます。

光条は光の回折によって生じます

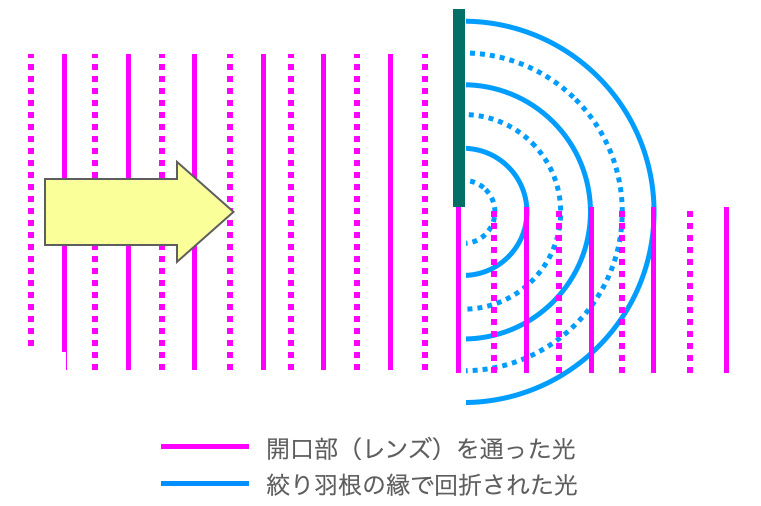

レンズに入った光は,絞り羽根に当たると回折現象を起こします。前記事で書いた「素元波」の考えを用いると,光が絞り羽根の縁に当たるとその位置に素元波が生じ,これが絞り羽根の背後にも回り込みながら広がるのです(図1)。

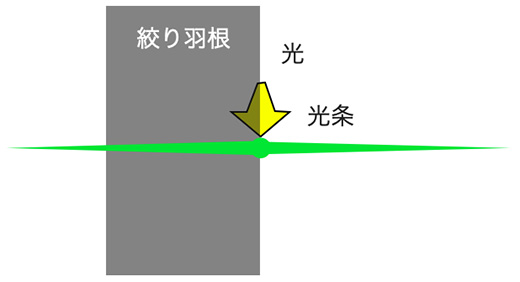

絞り羽根の縁で回折された光は,縁の外側および内側に光の帯を生じます。この様子を光の進行方向に沿って見ると,図2のようになります。これが光条です。

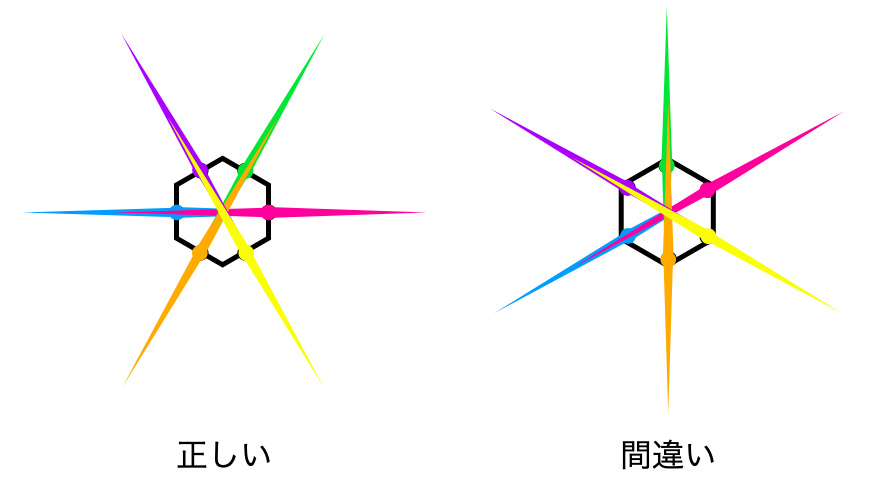

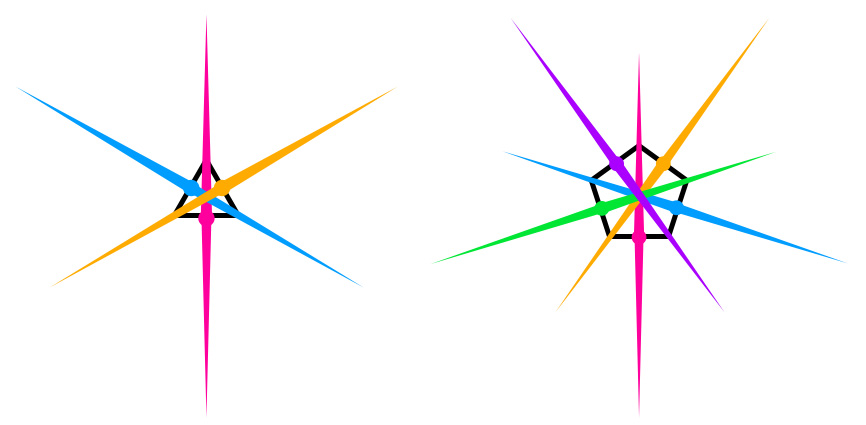

もし絞り羽根で作られるレンズ開口部が六角形なら,それぞれの縁から光条が出るので,図3のようにその数は6本となります。

実験します!

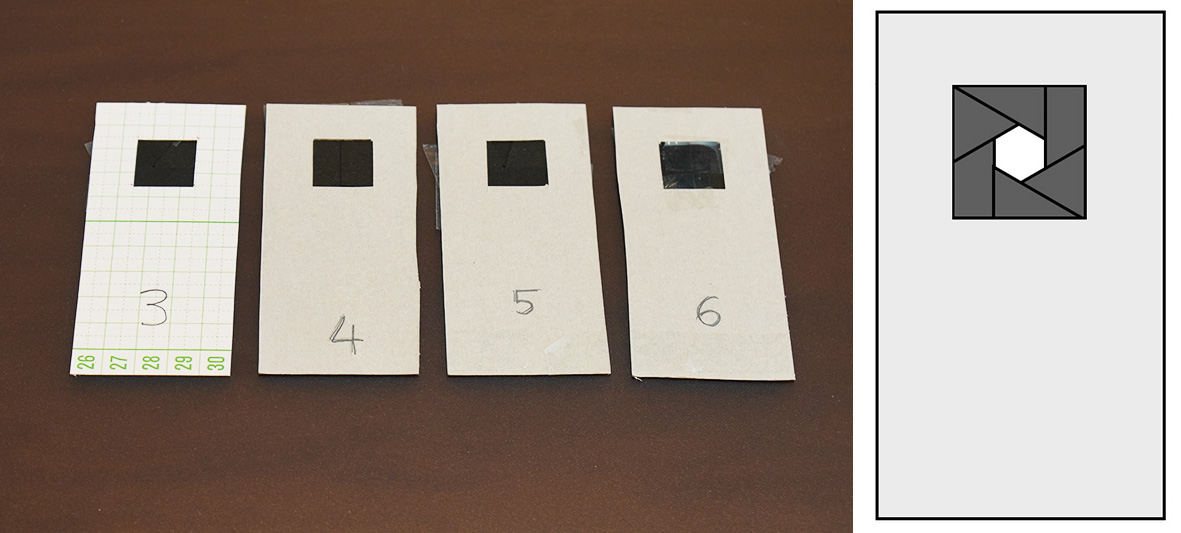

光条の出方を再現するために,ボール紙とレーザーポインターを使って実験してみます。まず,穴の空いたカードを工作用紙で作ります。この穴に,黒い厚紙で絞りを模した三角形,四角形,五角形および六角形の開口部を作りました。厚紙が絞り羽根というわけですね (^ ^)

レーザーポインターのビームが開口部の縁全てにあたる必要があるため,この開口部はかなり小さくする必要があります。それで顕微鏡の下での作業になりました。肩が凝ります (^ ^;)。

絞り羽の数が偶数の時

絞り羽根が4枚の時

それではさっそくやってみましょう。はじめに「絞り羽根4枚のレンズ」を模した,開口部が四角形のカードを使います(絞り羽根4枚のレンズというのは実際にはありませんが)。これにレーザーポインターを照射し,開口部を通り抜けた光が白い壁に当たったところを,スマホで写真にとりました。

ビームが壁に当たったところをアップで撮るとこんな感じ。十字の形に光条が’伸びています。四角形の縁で回折された光が上下左右に伸びているんですね。

絞り羽根が6枚の時

この実験で光条を再現できることがわかったので,気を良くして次に「絞り羽根が6枚」の実験を行いました。絞り羽根が6枚のレンズは SAMYANG 12 mm NCS-CS などがあり,実際に僕も使っています。

実際にやってみると,こうなりました ↓

6本の光条 (^ ^)。

ここで注意するべきなのは,光条の出る方向です。光条は絞り羽根の縁から垂直に伸びるので,↑このような向きに伸びます。たまに光条が開口部の角に向かって伸びているような解説を見かけますが,それは間違いです(図4)。

というわけで,あらためて。絞り羽根が6枚の時,光条の数は6本になります。実例はこれ ↓

絞り羽の数が奇数の時

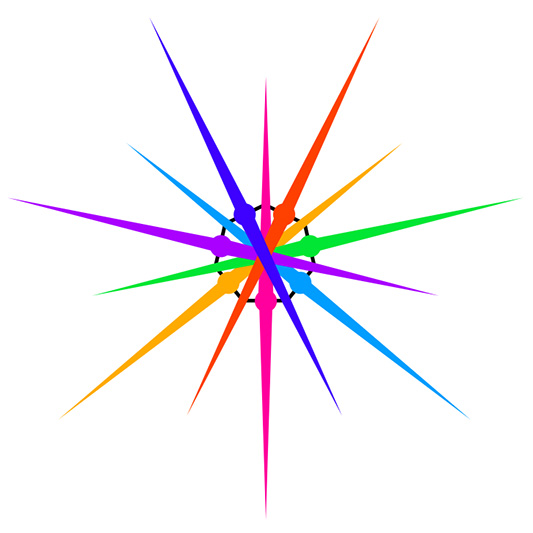

面白いのは絞り羽の数が奇数の時です。開口部の縁で回折された光は,開口部の内外に光の筋を伸ばします。それで開口部が三角形なら光条は6本,五角形なら10本となることが期待されるのです。

実際にやってみましょう!

絞り羽根3枚の時

それでは奇数枚の絞り羽根の実験をやってみましょう。最初に最も簡単な「絞り羽根3枚」の実験です。三角形の開口部にレーザーポインターを照射します。

壁に当たったビームをアップで撮ると…

ちょっといびつですが,三角形の縁で回折された光が,6本の光条を作っているのがわかると思います。

このように絞り羽根の数が奇数の時は,光条の数は絞り羽根の数の2倍になります。

絞り羽根5枚の時

次に絞り羽根が5枚のレンズを模して,五角形の開口部を持つカードにレーザーポインターを照射してみました。この場合は10本の光条が現れることが期待されます。

実際にやってみるとこんな結果。

確かに10本の光条が現れています。赤い光の筋が10本あるだけでなく,真ん中の白く輝いた部分が10本のトゲを持つウニのように見えているのがわかるでしょうか。

このように実験は概ねうまくいき,レンズ開口部の形と光条の数との関係を再現できたと思います。

さらに七角形の開口部を作れば14本の光条を観測できる…はずでが,顕微鏡の下で小さな正七角形を作るのはさすがに面倒だったので,この辺りでやめておきました(笑)。

7枚羽根のレンズが作る14本の光条の例はこちら。用いたのは Sonyの SEL1670Z です。

まとめ

写真に現れる光条は,絞り羽根の縁で光が回折を受けることにより生じます。 光条は絞り羽根の縁から垂直に伸び,絞り羽根の数が偶数なら羽根と同じ数,奇数なら羽根の数の2倍現れます。

今回はボール紙とレーザーポインターを使った簡単な実験で,これを再現することができました。小さな正多角形の開口部を持つカードを作るのはけっこう大変だったのですが,これが正確に作られている実際のレンズはすごいなと感心しました。

テレビの画面で太陽などから光条が出ていると,「お,○枚羽根のレンズを使っているな!」と思ってしまう今日この頃です (^ ^;)

(テレビでは6枚羽根のレンズを使っていることが多い気がしますね)

おまけ

月のクレーターには,その周りに明るい放射状の光の筋を持つものがあります。この光の筋も光条と呼ばれます。実は,元天文少年の僕が「光条」と聞いて先に思い浮かぶのはこっちだったりします (^ ^;)

関連記事