「ねこの形をした土偶がある」…そんな話を聞いたのはニャンなこと…じゃない,ひょんなことからでした。

その土偶が展示されているのは福島の郡山市歴史情報博物館です。これは見に行くしかない!

そう思って行ってきました,郡山♪

お目当てのねこ型土偶はめっちゃ可愛かった!そして博物館の展示は期待をはるかに超えて興味深く,とても惹き込まれるものでした。

展示は原始時代・旧石器時代から始まって近現代(東日本大震災も)まで網羅していましたが,今回は奈良時代くらいまでの話を取り上げます。

博物館常設展示室ホールにて

郡山市歴史情報博物館は今年3月にできた,まだ新しい施設です。ここには常設展示室と企画展示室とがあります。今回お邪魔したのは常設展示室。

常設展示室は真ん中に大きなホールがあり,そこから「原始」「古代」「中世」「近世」「近現代」の各部屋が放射状につながっている構造です。

ホールにはキャッチーな展示物が並んでおり,見学への期待を高めてくれました。

「原始」の時代を代表する縄文式土器。縄文時代の展示はこのあと堪能しますが,この「火焔式土器」ひとつでも引き込まれるようです。

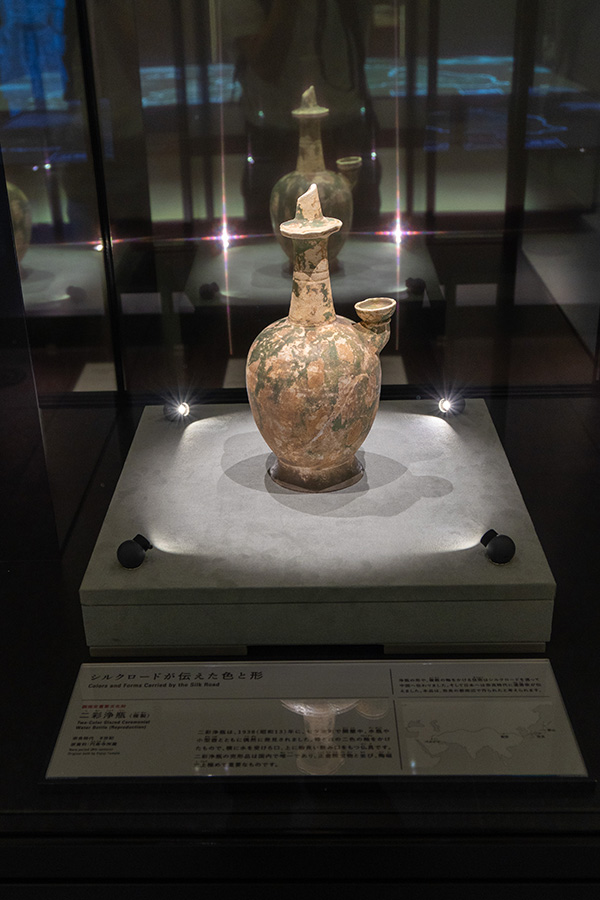

「シルクロードが伝えた色と形」というサブタイトルとともに展示されているのは,「二彩浄瓶」。確かに中央アジアの香りを感じます。とても魅力的。

シルクロードといえば,福島県の発展には養蚕と絹作りが大きく関わってきましたからね。この展示物は,そんな意味でも興味深いですね。

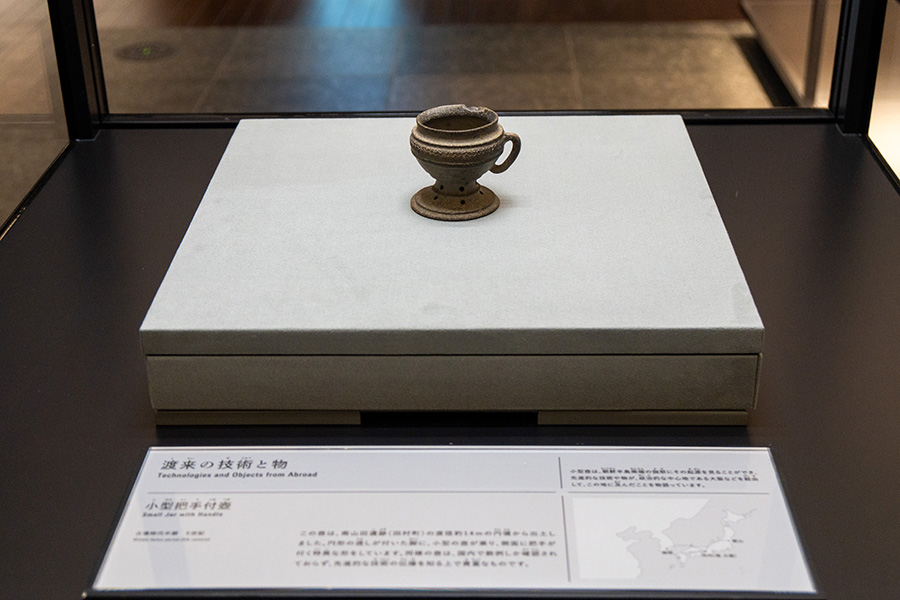

これ↓は渡来の壺らしい。マグカップくらいの大きさです。いいですなあ,これでコーヒー飲みたい(笑)。

「原始」「古代」の部屋の入り口近くには,土器の数々が説明とともに展示されていました。見事なコレクションで,期待が高まります!

それでは各時代の展示室に入ってみましょう。

旧石器時代

はじめに入ったのは「旧石器時代」の部屋。ナウマン象の臼歯が飾られています。はえー,この地方にもナウマンゾウがいたのか。なんだかすごい…。

また田村町(お隣の田村市ではなくて郡山市田村町ね)の遺跡から発掘された石器もいくつか。

人間の営みをこうやって辿ることができるんですね。古代東北地方の歴史をがここまでつぶさに見せてくれることに,感銘を受けます。

縄文時代

縄文式土器がお出迎え

さて,いよいよ本日のメインディッシュ,縄文時代の部屋へ。

入室すると,数々の縄文式土器がお出迎え。並んだ土器を見ると,一気に「縄文の気分」になりますね。

「縄文の気分」てどんな気分?って聞かれても説明に困るんだけど,わかってもらえるよね?

縄目の紋様を有する土器。カッコいいですなあ。

土偶の斬新なデザインに惹かれます

部屋を奥に進むと,土偶コーナーがあります。

これ↓は何となく見覚えがありますね。教科書か何かで見たんだっけなあ。「ハート型土偶」という名前らしいです。

面白い造形。令和のいまでも斬新なデザインとして通用しそうです。…っていうか,普通に部屋に飾っておきたい。

土偶が作られた理由には諸説あるようですが,作った人はきっと楽しみながら土をこねていたことでしょう。そして焼き上がってきたものを見てはニンマリしていたんでしょうね。

この辺りは今も昔(それも縄文の昔!)も変わりがないように思います。

こちら↑はやけに写実的な意匠の土偶です。スタイルいいですね!8頭身くらいありそう。口をポカーンと開けていますが。

ついにご対面,ねこ型土偶!

ハート型土偶の隣には,小型の土製品が展示されています。これらも "土偶" と言っていいのかな?

小さくて可愛らしいですね…って,ん?

んんん…?

ニャーン!かわいい〜,ねこ型土偶!

縄文人もねこ好きだったんですね!

これ,郡山の人の間では「じょもにゃん」と呼ばれているんだとか (^◡^)。

実はねこ型土偶の存在は,息子がSNSで見つけて教えてくれたんです。それで,この土偶に会うのが目当てで今日ここにやってきた次第 (^◡^)。

これ,とても良いなあ。実物大の模型を,博物館のマスコットとして売り出して欲しいです。

ところでねこと言えば蚕の守り神。蚕の天敵であるネズミを追い払う存在として大切にされてきました。

福島県と養蚕は深いゆかりを持ちますが,縄文時代には大規模な養蚕はまだ行われていなかったでしょうから(この認識で合ってる?),ねこ土偶は養蚕を守護する目的で作られたものではないんですよね?

やっぱり縄文の人が「ねこ,可愛いにゃーん」と言って作ったものなんでしょうかね (^◡^)。

いろいろと想像力が膨らんで楽しいです。

縄文の生活を彩る小物たち

ねこ型土偶の奥には「土笛か」と書かれた焼き物があります。篠笛吹きとしては興味津々です。

素朴で温かみのある音がするでしょうね。オカリナみたいな音色なのかなあ。いや,もっと「土の香り」がする音色のような気がします。

そのとなりにはネックレスや耳飾り。今の感覚でもきれいで可愛らしいです。今これをつけて歩いたら,一周回ってオシャレかもね。

縄文時代の狩猟生活は過酷で,大変なこともあったでしょう。でもこうやって,縄文の人々も生活を楽しんでいたんですね。

なんだかちょっとうれしくなってくるではありませんか。

昔の食生活を忍ばせる石器や土器も

石皿と擦り石。これで胡桃やどんぐりを擦って,パンケーキでも焼いていたんでしょうか。大地の滋養を直に感じるパンケーキ。食べてみたいなあ。

もっとも大部分のドングリやトチの実は,アク抜きをしないと現代人はお腹を壊してしまうけどね。

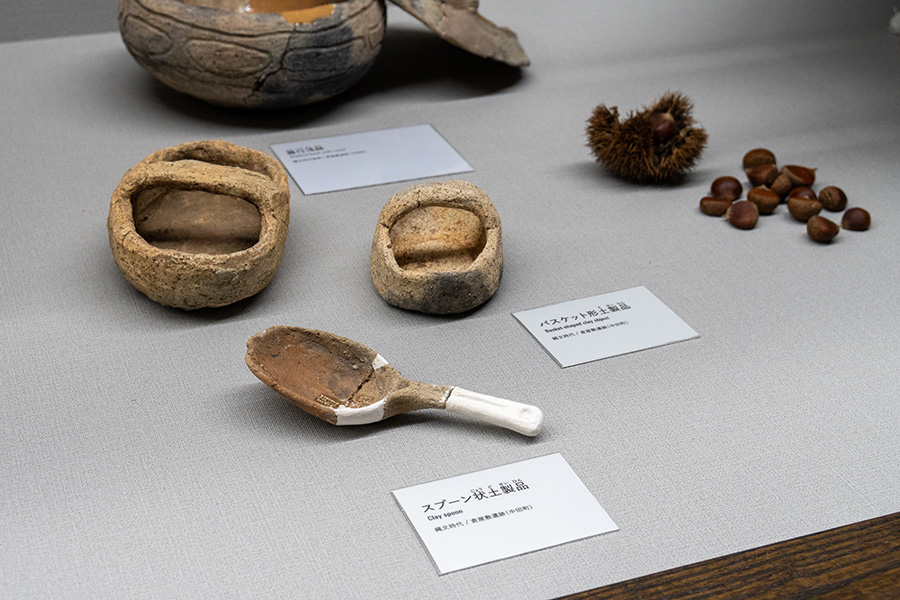

こちらはバスケット型の容器とスプーン。僕たちが陶芸教室に行ったら,こういうのを作りそうです。っていうか,縄文時代にもスプーンを使っていたんですねえ。

弥生時代

時は流れて弥生時代。土器の形が明らかに変わります。

土は薄くなり,その形もしなやかさを感じさせるものになります。縄文の部屋からここに入ってくると,その変化がとても新鮮に感じられます。

この器↓,ため息が出るほど美しい形ですねえ!

形状の特徴は北陸や会津の土器との共通点を備えており,この時代に広い範囲の交流があったことを示しているんだそうです。はえー。

郡山は交通の要衝ですからね。場所的に,それは古代からそうであったことでしょう。それゆえに,この地方はいろんな場所と交流があったんでしょうね。

「舟型土製品」や「土鈴」もいいですね。舟は箸置きにしたら素敵だし,土鈴はクマよけ目的でぶら下げて山を歩きたい。…なんて行ったら怒られますかね。

この頃,日本では徐々に「国の形」が出来上がっていき,土器の形も少しずつ変わっていきます。

その連続的な変化を目の前で見ることができるのは,本当に興味深いです。

古墳時代〜奈良時代

古墳時代の安積地方

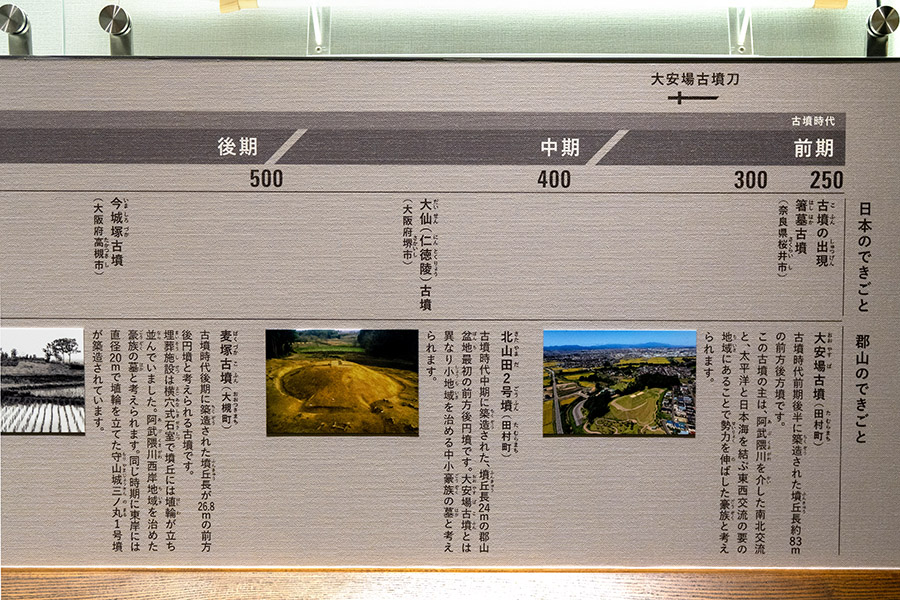

続いて日本は古墳時代を迎えます。大和地方に箸墓古墳や大仙古墳(仁徳陵)などの有名な大型古墳がつくられたころ。

時を同じくして,この地でも古墳がいくつも作られたようです。パネルによると,田村町の大安場古墳や北山田2号墳,大槻町の麦塚古墳などが作られたようですね。

面白いなあ!当時この地方を治めた有力者はどんな人たちだったんでしょうか。

僕が福島で出会う人は みんな素敵だから,この時代の豪族もきっと魅力的な人たちだったような気がします (^◡^)。

さて古墳と聞くと,郡山のおとなり・三春町の平堂壇古墳が思い出されます。墳丘を守るように一本の桜が立っており,古代へのロマンをかき立ててくれるところです。

もちろん桜が植えられたのは,古墳が作られたよりもずっと後のことでしょうけどね。かつてはこんな墳丘が,この地方のそこかしこにあったんでしょうか。

奈良時代の土製品

奈良時代に入りました。この時代の屋根瓦と土師器,須恵器も展示されています。ここまで来ると,いま私たちが使っているものとそれほど変わらないですね。

縄文から奈良時代へ。土器の変遷を通じて,時代の流れがまざまざと感じられて驚きます。

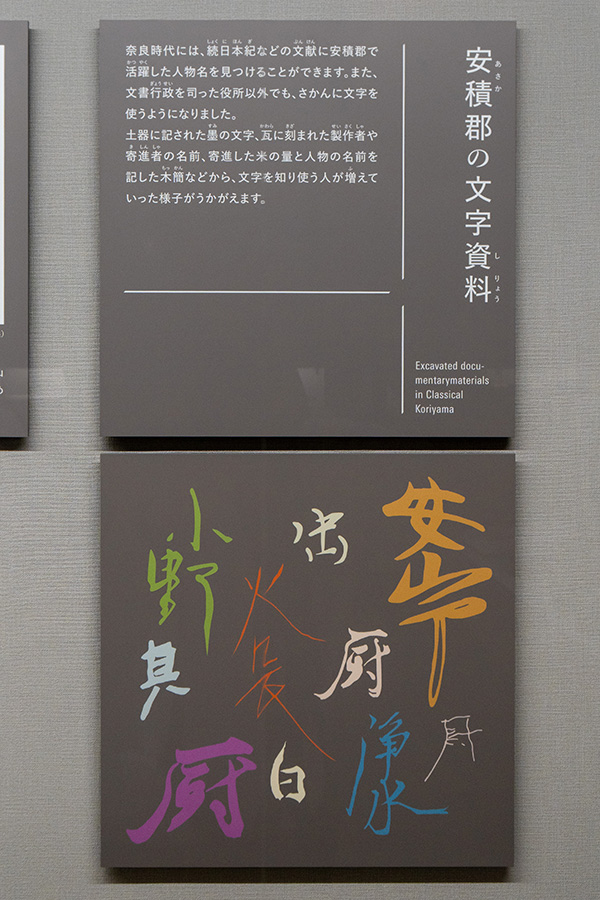

奈良時代の文字資料

奈良時代は,古事記,日本書紀などが編纂され,文字が使われ始めた時代でもあります。続日本記には*1,奈良時代に安積地方(郡山周辺の地方ね)で活躍した人物のことも記されているようですね。

これは滋賀県甲賀市で出した木簡ですが,赤外線写真を解析すると,その片方には安積山…つまりこの地方の山里を題材にした恋の歌が書かれていることが判明しているようです

阿佐可夜麻加氣佐美由流夜真乃井能安佐伎己ー呂乎和可於母波奈久尓

(安積香山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を わがおもわなくに)–––安積山の影さえうつって見えるほどの浅い心で あなたを思っているのではありませんのに

この時代の恋の歌がこんな形で伝わっているんですね。ロマンだわぁ。

- - - -

*1 続日本記が編纂されたのは平安時代に入ってからですが

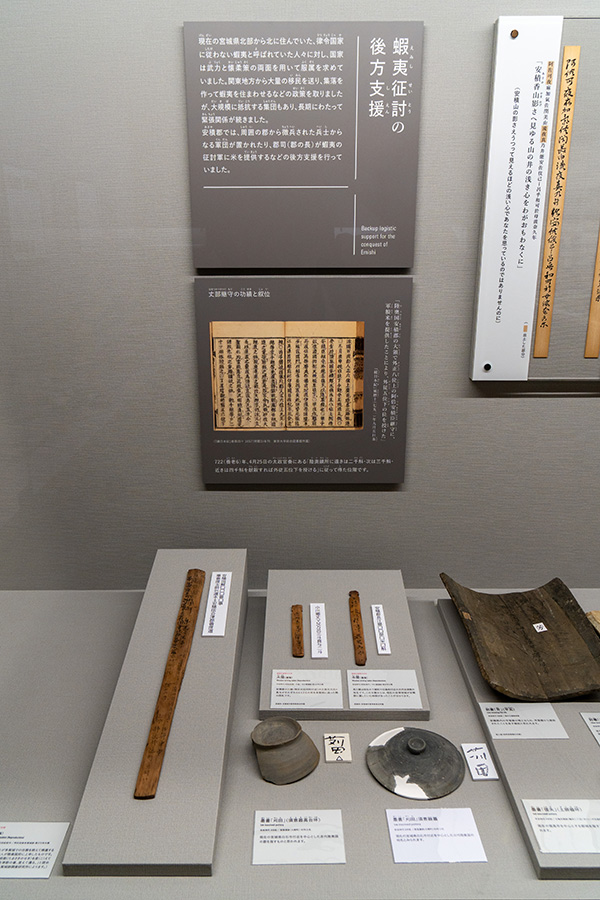

蝦夷掃討の後方支援

その後,この地方は土着の人々,蝦夷(えみし)の征討の後方支援の役割を果たすようになります。

蝦夷征討の中心となったのが坂上田村麻呂。その子孫である田村氏が多く住んでいたことが,おとなり田村市の地名の由来であるようです。

以前田村市の「お人形様」を見て回った時にも感じたんですが,そんな歴史はこの地方にきっと息づいていることでしょう。

でもこのあたりはもっと勉強してから,博物館を再訪したいと思います。

だからお話はここまで。いつか平安以降についても書けるといいなあ。

おわりに

郡山市歴史情報博物館。ねこ型土偶に会えただけでも大満足でしたが,この地方の歴史に関する展示がどれも興味津々で,とても面白かったです。

この記事では奈良時代までしか書けませんでしたが,中世以降の東北の歴史をもっと勉強してからまた来ようと思います(特に蝦夷と田村麻呂の戦いとかその辺ね)。

郡山市歴史情報博物館,すっごくオススメです!

こちらも見てね