2022年11月8日 皆既月食

11月8日の夕刻,皆既月食がありました。これはぜひ見ておきたいですね。

当日はいい天気。

夕方近く,ビーフシチューを急いで作って,家族に「これ食べてねー!」と言って近所の河原に出掛けて行きました。

月食を観測する

月が欠けていく様子を撮影しよう

今回はα6400の2台体制で撮影します(一台はレンタルです)。片方には 55–210 mmの望遠ズーム (SEL55210),もう一方には 70–350 mmの超望遠ズーム (SEL70350G) をつけました。

カメラのセッティングが終わった段階で,月は既に欠けはじめています。

これが,これから地球の影に入っていくわけですね。

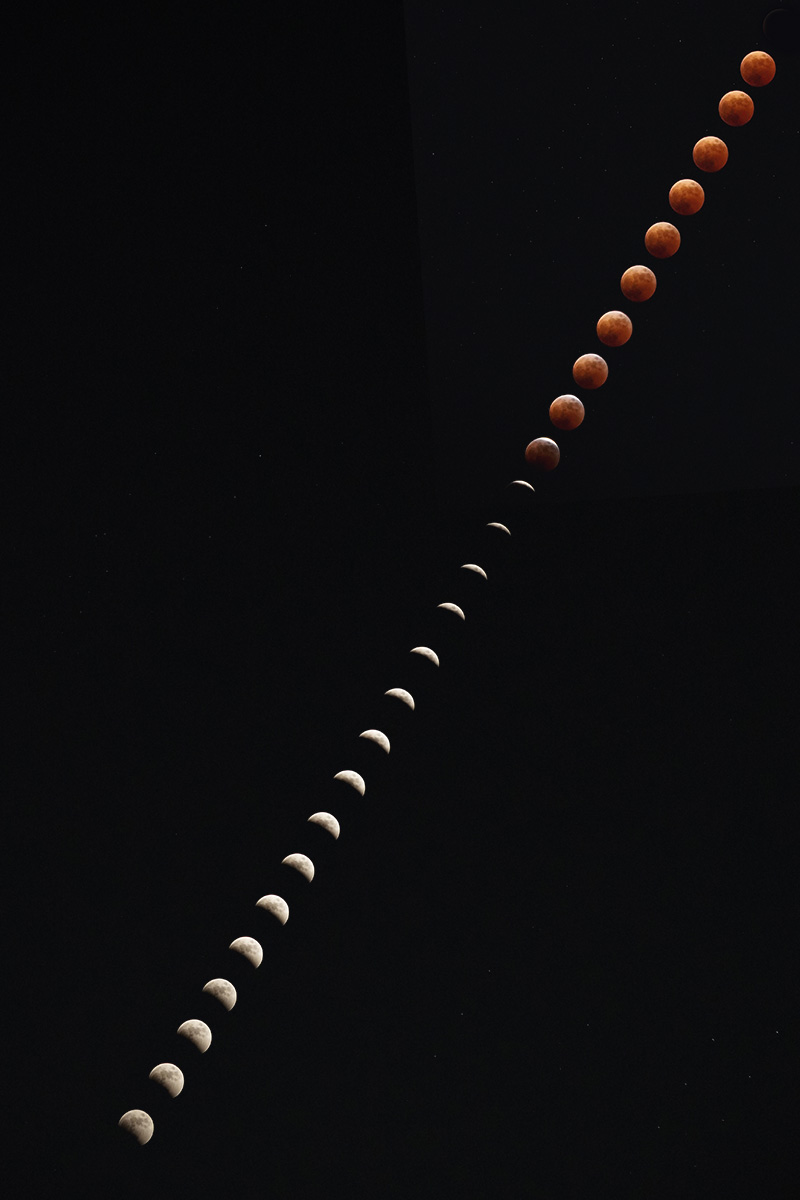

まずはその様子を連続撮影してみます。月が地球の影によって欠けていきます。完全に影に入ると,散乱されなかった赤い光だけが月に届き,仄暗く赤い月が見られるようになります。

撮影条件:α6400,SEL55210,71 mm (FF換算 106 mm),シャッター速度 1/640 – 1/8 秒,絞り F5.6 – 8,iso感度 400 –6400。3分おきに撮影して比較明合成

最初は赤道儀で追尾しながら,「月が地球の影を横切っていく様子」を撮るつもりだったんですが,いろいろ問題がありまして,固定撮影で。

また月が完全に影から出るまで撮り続けたかったんですが,カメラの電池が切れてしまいまして…。

月の様子をアップで観察しよう

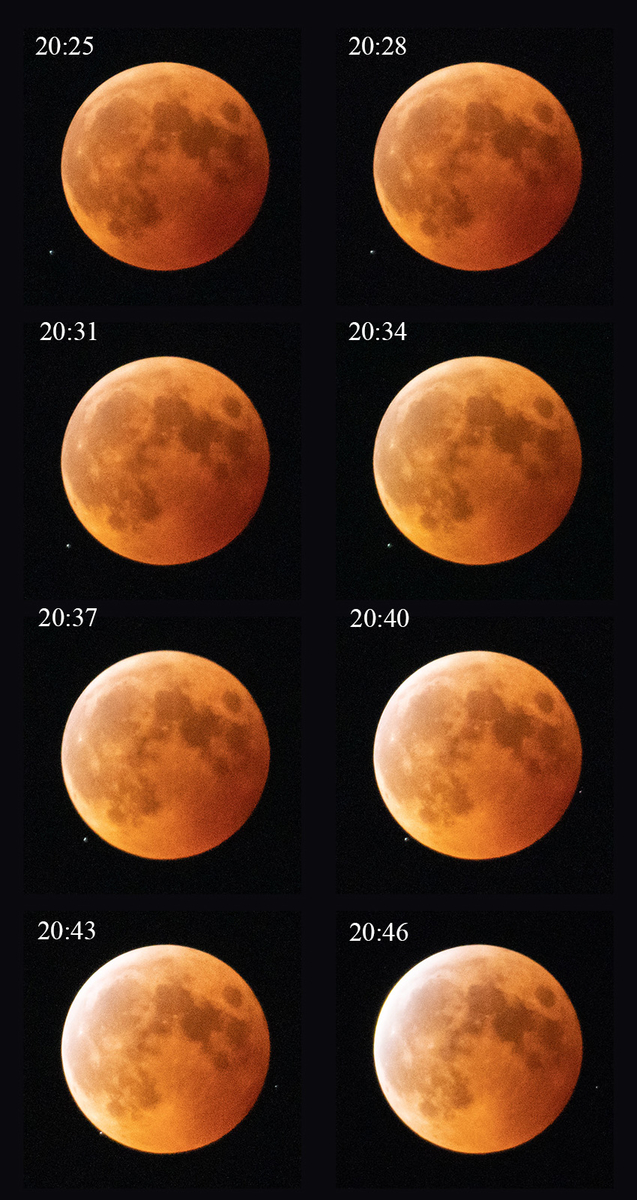

もう1台のカメラには超望遠レンズをつけています。こちらで撮影して,月蝕の様子を取り急ぎまとめたものがこちら。

19時59分,皆既月食の最大深度を迎えました。満月のはずなのに月は暗くなり,周りの星がよく見えて(写って)います。これは不思議な光景。月が宇宙に浮かんでいるということが,よく感じられるように思います。

もう少し写真をセレクトして月蝕の進行の様子を並べました。ポスター風にタイトルもつけてみました(笑)。

撮影条件:α6400,SEL70350G,350 mm (FF換算 525 mm),シャッター速度 1/800 – 1/10 秒,絞り F6.3 – 8,iso感度 400 –6400。3分おきに撮影した数十枚の写真からセレクト

月蝕の記録としてはまずまずかな。

ターコイズフリンジ

月が地球の影に入ると,光が当たっているところの縁に青い帯が見えることがあります。これは「ターコイズフリンジ」と呼ばれ,地球のオゾン層によって青以外の光が吸収され,残った光が月に届くために現れる現象のようです。

これを撮影するために露出ブラケット撮影を試みたのですが,なぜかうまくいかず。そこで露光時間を変えて撮った2枚を重ねてHDRっぽくしてみました。

どうですかね。光の縁のところが少しだけ青っぽく写っているでしょうか。彩度を強調すればもう少し見やすくなるかもしれませんが,まあこれくらいで。

皆既月食中の天王星食

天王星食も同時に観測されました

今回の月食は,皆既食の間に天王星が月の向こう側に隠れる,「天王星食」が起こるという珍しいものでした。なんでも皆既月食中の惑星食は442年ぶりだとか(前回は土星食だったようですね)。

そのことに何の意味があるのか?ということですが,皆既月食中は月が暗く,なおかつ赤くなるので,惑星の潜入が観測&撮影しやすいのです。

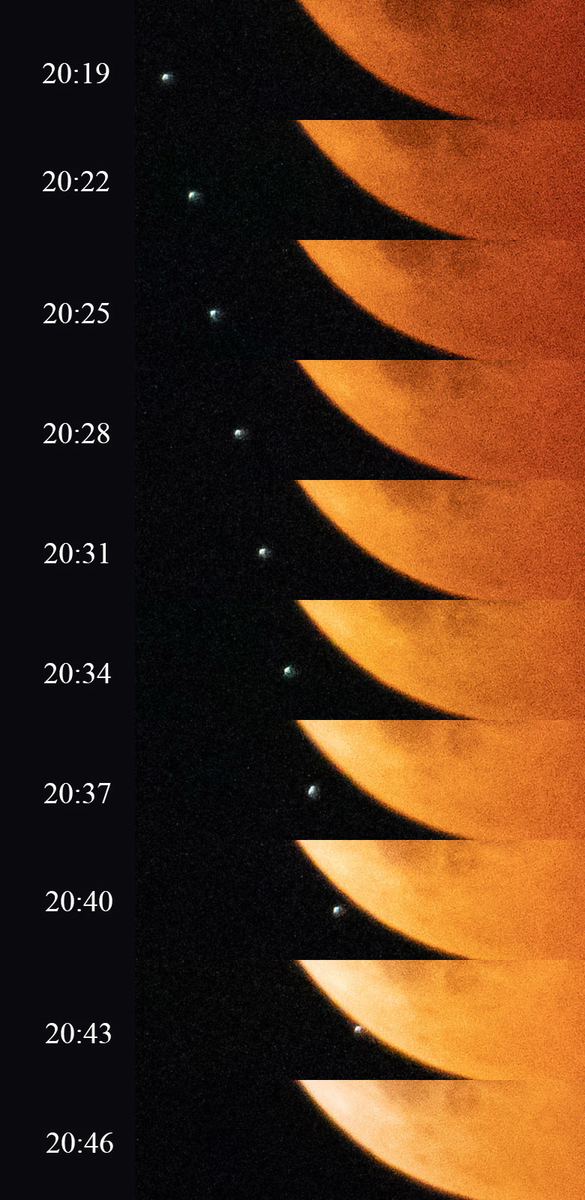

月蝕の様子を3分おきに撮影しているので,天王星の潜入前のコマを選び出します。

月の位置を合わせて*1 比較明合成したものがこちら

天王星自体,普段はあまりその位置を意識しないのですが,こうやって撮影してみると,意外に明るいですね(眼視等級 5.6等だそうです)。

*1 月の位置は平行移動のみで合わせていて回転はさせていないので,天王星の軌跡は完璧に正確ではありません

天王星の潜入をアップで見てみよう

次の写真は天王星の潜入の様子を並べて示したもの。ちょうど皆既食の終わりにかけて潜入が起こったので,天王星のアプローチと共に,月がだんだん明るくなっていっているのもわかるかと思います。

なお国立天文台によると,天王星の潜入は20時44分。上の写真にもありますが,潜入直前,20時43分時点の写真が↓です。

天王星潜入をアップにしたものも作ってみました。どれも変わり映えないですけどね (^ ^;)

一方,天王星の出現ですが,こちらはうまく撮れませんでした。皆既食が終わって,部分食の間に出現したので,月がすでに明るく,月に露出を合わせると天王星がちゃんと写らなかったんです。「これかな…?」って感じの点はあるんですけどね。

おわりに

皆既月食と天王星食,2つの現象を観測することができました。

赤道儀を使った月蝕の撮影など,試みてみたいことは他にもありますが,次の機会に…と思ったら次の月食は3年後。けっこう先ですね (^ ^;)。

こちらも見てね